Traduzindo o julgamento: Carmen Lúcia e Zanin encurtam seus votos e determinam a condenação dos réus

A Ministra Carmen Lúcia e o Presidente da Turma, Ministro Cristiano Zanin – em votos que não foram lidos na íntegra – não acolheram as principais alegações das defesas sobre a falta de competência do STF para julgar a Ação Penal 2668 e sobre a falta de adequado acesso ao material colhido na investigação, e votaram para condenar os réus por todos os crimes descritos pela Procuradoria-Geral da República.

Os ministros podem não ler os seus votos?

O voto da Ministra Carmen Lúcia definiu a condenação nos casos em que o Ministro Luiz Fux abriu divergência – todos, à exceção de Mauro Cid e Braga Netto em dois crimes. A Ministra foi breve – sobretudo em comparação ao Ministro Luiz Fux – ao mencionar o que constará de seu voto escrito.

Com o julgamento definido, o Ministro Cristiano Zanin também foi econômico, apenas fazendo menções ao sentido no qual estava votando, concordando com o relator em todos os pontos.

A prática é comum em órgãos com vários julgadores, principalmente quando a pessoa que vota concorda em grande parte com outros que já tenho dado sua posição. Para evitar repetição de argumentos, apenas se externam as linhas gerais de sua posição, deixando a completa publicidade da fundamentação completa para o exame de seu voto escrito, que deve ser público.

Preliminares: decisão pelo prosseguimento do julgamento

Camen Lúcia disse que sempre se posicionou, em razão dos réus envolvidos, pela competência do Supremo para julgar a causa. Disse ainda que as mudanças do regimento interno do STF que ocorreram nos últimos anos amparam o julgamento na Turma, e não no Plenário.

O Regimento Interno do STF é uma norma editada pelos Ministros do STF à qual a Corte dá força de lei, e que traz uma série de regras sobre como os processos devem tramitar. Algumas dessas regras são sobre o que cabe à Turma e o que cabe ao Plenário julgar. A alteração que trouxe a atual competência desses órgãos ocorreu em 2023, como apontou o Ministro Luiz Fux em seu voto.

Já com relação ao chamado “data dump”, a ministra lembrou um princípio do direito processual pelo qual não se afirma que há defeito no processo se não estiver comprovado algum prejuízo específico para uma das partes. O próprio Código de Processo Penal brasileiro traz isso expresso. O grande volume de dados, em si, não seria suficiente para demonstrar esse prejuízo.

Outras questões foram também afastadas, como a alegação de irregularidade na colaboração de Mauro Cid. Esse ponto, porém, já era majoritário, uma vez que o Ministro Luiz Fux havia validado a colaboração.

O Ministro Zanin, igualmente, rapidamente afastou as preliminares, fazendo menção aos votos dos colegas.

Apartes do Ministro Alexandre de Moraes e do Ministro Flávio Dino, protagonismo no interrogatório, a “hermenêutica do ornitorrinco” e o “boi fatiado”

O Presidente do julgamento pode, ao ordenar os trabalhos, permitir uma maior ou menor flexibilidade nos debates do órgão julgador. Isso foi visto quando o Ministro Fux revelou, ainda em meio ao voto de Alexandre de Moraes, que não permitiria apartes, e que isso havia sido combinado previamente entre os ministros.

Alexandre de Moraes foi além do comum no uso de apartes, sobretudo durante o voto da Ministra Carmen Lúcia, em meio ao qual exibiu vídeos.

Durante o voto do Ministro Zanin, defendeu o procedimento do interrogatório realizado, que foi alvo de crítica da defesa, lembrando que, nos termos da legislação penal, o interrogatório dos réus, ao contrário do depoimento das testemunhas, tem protagonismo do Juiz, que faz todos os questionamentos que entender pertinentes, para, após isso, passar a palavra à acusação e à defesa, nessa ordem.

O próprio STF entende que o réu, cujo silêncio é assegurado à Constituição, tem inclusive o direito de se calar seletivamente, escolhendo responder apenas a algumas perguntas, ou apenas às perguntas de sua defesa, ou de sua defesa e do Juiz, não respondendo àquelas do Ministério Público.

No caso das testemunhas, elas não têm esse direito ao silêncio. Quem indicou uma testemunha para depor é que começa perguntando a ela, seja acusação ou defesa, e, após, a outra parte faz suas perguntas.

Já o Ministro Flávio Dino trouxe metáforas, falando na “hermenêutica do ornitorrinco” e na “falácia do boi fatiado”. A primeira seria uma hermenêutica (interpretação do direito) baseada em premissas e conclusões absurdas, confusas, com resultados tão inusitados como o ornitorrinco, um mamífero com nadadeiras e bico de pato que bota ovos.

Já a ideia do “boi fatiado” diz respeito à análise das provas. Na metáfora do ministro, as provas seriam pedaços de um animal; quem as analisa deve tomar o seu conjunto para identificar do que é que se trata, e não analisar isoladamente um dos pedaços e indagar se ele seria capaz de “mugir” como “teste” para que se defina o que é o todo.

Risco permitido ou risco proibido?

Uma das alegações das defesas que foi especificamente discutida pelo Ministro Zanin foi referente à suposta ausência de “criação de risco proibido” pela conduta de determinados réus, que estariam apenas cumprindo suas atribuições. Esse conceito diz respeito à utilização de uma das faces da teoria conhecida como “imputação objetiva”.

Dois juristas alemães, Claus Roxin e Günther Jakobs, consagraram essa teoria, com diferentes nuances.

A ideia de alguém ser absolvido por não criar um “risco proibido” diz respeito a situações em que, com determinados atos que não sejam, em si, necessariamente ilícitos, a pessoa contribua para causar um determinado resultado que seja danoso para outros. Há exemplos clássicos das formulações teóricas da imputação objetiva: um é o da pessoa que presenteia alguém, que seja seu inimigo, com passagens de avião em rotas conhecidamente perigosas.

Se o inimigo vem a falecer em acidente aéreo, não há como afirmar que o comprador das passagens seja responsável pela morte, pois ele não teria “criado um risco proibido”, mas sim um risco “permitido”. Outro exemplo é o do confeiteiro que faz um bolo – comum, como normalmente faz – sabendo, porém, que será usado por alguém para envenenar uma pessoa.

Nesse (polêmico) exemplo, o confeiteiro não seria penalizado, pois agiu dentro dos limites do cumprimento do seu “papel social”.

Teorias que não constam expressamente do Código Penal podem, em determinadas circunstâncias, ser utilizadas quando o julgador entende que, em algum caso específico, serve a permitir uma aplicação mais justa da lei – e desde que com essa não conflite.

A aplicação do direito penal como técnica de prevenção de crimes

As funções do direito penal são objeto de grandes discussões. Há estudiosos que afirmam não existir qualquer finalidade válida na pena, em posição extremada.

Nosso sistema, porém, traz no Código Penal que a pena deverá ser suficiente para “reprovar” e “prevenir” o crime, e traz na Constituição a determinação, no capítulo sobre direitos e deveres individuais e coletivos, de diversos crimes que serão especialmente reprimidos.

A função preventiva da aplicação da lei penal foi lembrada pelo Ministro Cristiano Zanin em seu voto.

Teorias sobre a tentativa

Cristiano Zanin mencionou que, para definir o que seria tentativa, partiria da teoria “objetivo-material”. Segundo essa teoria, a prática de atos que ameaçam o “bem jurídico” protegido pela norma penal (no caso dos crimes principais, o Estado Democrático de Direito), mesmo que não estejam descritos na lei penal, já significam início da execução do crime (e permitiriam a punição pela tentativa, que nesse caso é suficiente).

Por isso, diferentemente do Ministro Fux, considerava que todos os réus teriam praticado os crimes de tentativa de golpe de estado e de tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. O assunto é polêmico, e o Código Penal não resolve a questão sobre qual seria a teoria mais adequada no direito brasileiro.

O STJ, por exemplo, adota outra teoria, a teoria “objetivo-formal”, segundo a qual é preciso que se pratique uma ação que já esteja diretamente descrita na norma para o início da execução.

E o próximo passo?

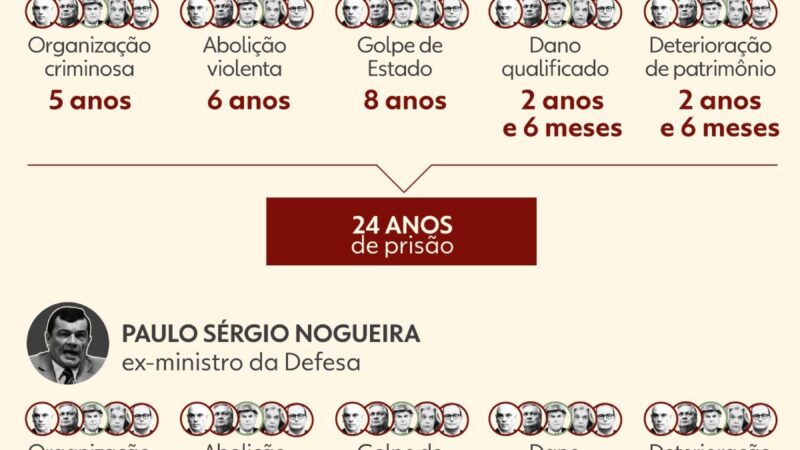

Condenados os réus, cabe ao STF definir as penas. Elas são decididas com base nos limites do Código Penal, que traz um mínimo e um máximo. Raramente, no nosso sistema penal, elas se afastam muito do mínimo definido em lei. Diversas circunstâncias são analisadas.

Em um primeiro momento, o Código determina que se vejam diversos fatores, como os motivos e as consequências do crime. Depois, o Código traz circunstâncias que agravam (como a reincidência, a condenação anterior por crimes) ou atenuam a pena (como o fato de um réu ser maior de 70 anos de idade na data da sentença).

Por fim, pode haver causas especiais de aumento ou diminuição de pena – nessa ação penal, por exemplo, o crime de organização criminosa teria a causa de aumento de contar com funcionário público em sua composição, prevista na Lei nº 12.850/2013.

Cabem recursos?

Com um voto apenas pela absolvição em relação à maioria dos crimes, não caberão Embargos Infringentes. Esses embargos, que ficaram célebres por ocasião do julgamento da Ação Penal 470 (“Mensalão”), estão previstos no Regimento Interno do STF para decisões que não sejam unânimes tanto no Plenário (como foi o caso do Mensalão) como nas Turmas (o caso da Ação Penal 2668, em que o ex-Presidente Bolsonaro está sendo julgado, tramita na Primeira Turma).

No caso do Plenário, formado por 11 Ministros, o Regimento exige que haja 4 votos divergentes; já para o julgamento na Turma, não há essa previsão expressa, embora o STF tenha estabelecido que é necessário que 2 dois 5 ministros tenham divergido. O recurso apenas permitiria a discussão de pontos específicos que tenham sido objeto dessa divergência.

São possíveis, porém, em tese, Embargos de Declaração. Esses são decididos pela própria Turma, e são, em realidade, uma espécie de pedido de esclarecimento sobre alguma decisão da Corte. Podem também servir para apontar um mero erro de cálculo sobre penas ou outras questões similares. Esses Embargos, em regra, não alteram substancialmente o conteúdo da decisão.